Title : Anthropic mechanism

|

Location : Home > Bookshelf> Classified Title : Anthropic mechanism |

|

柳沢大臣の『産む機械』発言の Felix 的受け止め方

たぶん後になってこのページを見ても思い出せない気がするのでできるだけ正確に書いておこう。

2007年1月27日、松江市での講演会の席上、当時の(って、とりあえず執筆時点では現職だが)柳沢厚生大臣が、「あとは『産む機械』って言っちゃなんだけど、装置の数がきまっちゃったことになると、機械って言って申し訳ないんだけど、機械って言ってごめんなさいね。あとは産む役割の人がひとり頭でがんばってもらうしかない」という発言をした。

さて、この発言、仮に比喩としての妥当性を脇に置いたとしたら、言っている内容(=妊娠可能年齢にある女性の数がさほど増加しないのなら、1人あたりの出産人数が増加しない限り出生数は増加しない、ということ)は論理的ではある。で、世の中もそのことに関しては噛み付いてはいない。つまりは比喩としての妥当性を脇に置けないというその一点のみが攻撃の論拠だ。

私自身、この発言について柳沢氏を擁護するつもりはさらさらないが、根本的な問題は、柳沢氏のレトリックのまずさでもなくて、そんな語彙しか持たない大臣を任命した首相の人を見る目のなさでもなくて、安心して子どもを生んで育てられない社会とその結果として(なのか?)もたらされる、人口構成の不均衡のはずだ。マスコミも野党も攻め方を間違っている。そんなのほっとけば発言した人間の見識が低く見られるだけで、その背後にある問題を掘り下げるほうが生産的だろうに。

また、その一方で、ひねくれている私は柳沢発言に端を発した「人間を機械とみなすなんて」という論調に対し、そんな考え方なら(人道的かどうかは別にして)昔からあるのになーと思ってた。世のコメンテーターがそれに言及しないのも不思議に思ってた。知らないのか気づいていないだけなのか。けど、ここは本をまとめて紹介するコーナーの一部である。そこでその手の本をかき集めてみた。

人間どころか生物はすべて機械である、ってな発想は奇抜ではない。

まあ、人間を含む生き物を科学的に扱おうとしたら、少なからず対象を機械として扱わなければならない。「機械」と言って気に障るのであれば、ある条件下である入力(刺激)に対してどのような状態変化を起こし、外部に出力(反応)をするかってことを調べる、とでも言い換えよう。そのことから類推される内部構造を同定していくというアプローチを取る。その場合、「機械」ではなく「システム」と呼ばれることがほとんどだろう。

例えば私の手元に北野宏明氏の『システムバイオロジー』(秀潤社)と言う本があるけど、これはサブタイトルにあるように徹底して生命をシステムとして理解するためのモデルやツールを紹介している。でも、誰もこのような本やそういう研究に噛み付いたりはしないだろう。

(漢方薬は微妙だが)人工的に合成された薬品は、基本的に、ある物質に対する人間の体の特定の反応を元に作成される。言葉に出しては言わないけど、これ、人間を機械とみなした(少なくともインプット=アウトプット系にのみ着眼した)アプローチなのよ。でも、これはある意味、仕方がない面がある。というのは、人間(というか生物)の機能は複雑でそれを解き明かすにしてもわかるところから少しずつやるしかなくて、いろんなことを捨象しないと何がなんだかわからないから。だから人間を機械とみなすことそのものは必ずしも自動的に「悪」ではない。悪となりうるのは、人間を機械として/のように扱うことだ。「みなす」ことは「扱う」ことの第一歩だという指摘も可能だけれども、やはりそれはそういう危険性を自覚しつつ処理するという方法で予防するんだろうな。「みなせば必ずそう扱う」と決め付けるほうが人間を機械とみなしている(少なくとも決定論的に物事を見ている)ように思うけどね。

そういえば本の紹介を忘れてた

「人間機械論(anthropic mechanism)」という発想はずいぶん昔からあって、その背景はさらに機械論的世界観に遡ることができる。世界(宇宙)の森羅万象はそのメカニズムを明らかにでき、それを支配する法則があって、人間はそれを知り尽くすにいたっていないだけだ、という立場。法則があるなら初期条件が与えられれば後はそれに従うだけなので、決定論(determinism)もここから派生することになる。

本人は自覚してなかったかも知れないが、その嚆矢は、デカルトの『方法序説』(岩波文庫)ということになるのだろう。第5部のあたりに人間の諸器官をかなりメカニカルに記述している。けれどもデカルトは「だから人間は機械に過ぎない」なんてことを言ってはいない。より正確に言うと、『省察・情念論』(中公クラシックス)で展開される心身二元論で、身体に関してはかなり徹底して機械とみなせることを指摘してて、「でも人間ってそれだけじゃないよね、人間の精神ってすごいよね」みたいなことを言っている。(と私は思う。でなければ「われ思う、ゆえに我あり」ってな言葉は出てこないだろう。)

ところが、人間を精神と肉体にわける考え方のうち、肉体の反応だけを強化しちゃった人がいる。ド・ラ・メトリだ。たぶん、著者を限定しないで『人間機械論』と言えばこの人の著作を指すことになるんだろう。邦訳としては岩波文庫にある…というかあったんだけど(→ド・ラ・メトリ『人間機械論』)、おそらく、書店で岩波文庫のコーナーに行ってもこの本は置いてないことが多いんじゃなかろうか。この人はもともと医者で、生理学の立場から、人間の肉体はもとより精神の働きも物質の働きに過ぎないってなことを主張している。別にこれ自体は徹底した科学主義というか、唯物論的立場と言うか、そういう主張も私立するのはわかるんだけど、言葉使いがまずすぎる。翻訳された時代の感覚というのもあるのだろうけど、ちょっと差別的な表現多すぎ。xx;) たぶん、売れないからだけではなくて、内容的にマズイと判断されて書店にならんでないのでは。しかしド・ラ・メトリさんはずいぶん挑戦的態度で「大胆に結論しようではないか。人間は機械である。」と言い放ち、最後には「さあどうかわれと思わん人は議論を戦わせてください!」と「かかってこい」発言までしてる。うーん、なんと言うか、この本、あまり読めと人には進められないかも知れない。何しろ哲学的な深みがない。そのあたり、かなり哲学的に改善された…と言っても思想的な系譜があるわけじゃないけど…著作としてはフォイエルバッハの『唯心論と唯物論』あたりが挙げられるかも。(フォイエルバッハさんはエンゲルスが『フォイエルバッハ論』を書いていなければ後世に名前が伝わってなかったんじゃなかろうか。)

さて、ちょっと文学のほうに目を向けると、ド・ラ・メトリさんみたいなことを言っている人がいる。マーク・トウェインだ。トウェインといえば『トム・ソーヤーの冒険』などの、どちらかといえば陽気な内容の本の作者というイメージなのだけれど、晩年に『人間とは何か』(岩波文庫)というかなりペシミスティックな本を書いている。老人と青年の対話形式で話が進むのだけれども、老人はずいぶんと厭世的で、人間に自由意志なんてないと主張し、なんと青年は言い負かされてしまう。この本も救いがないなぁ。能天気な人は読まないこと。下手したら言い負かされるから。

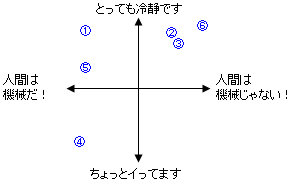

実は「人間機械論」というのは心身問題から端を発して、今は「心の哲学(Philosophy of mind)」という形で現在も活発に議論されていると言えなくもない。もちろん現在の風潮としては、「人間は機械だ」と主張するのではなくて、人間にすごくにた機械を作ることが可能になってきた現在においてこそ、逆に「人間は機械と異なるのだ」ということを主張したいがために、どうしても「人間機械論」的な主張と戦わざるを得なくなり、着目され続けることになってしまっている、という図式なのだろう。このような流れが顕著になったのは、サイバネティクスの父であるノーバート・ウィナーのウィーナー『人間機械論』(みすず書房)である。ウィーナーさんはシステム屋さんなので、冒頭で挙げたシステムバイオロジー的な発想なのかと思うとさにあらず。っていうか、この本の原題は The Human use of Human being であって、人間機械論なんて訳すからド・ラ・メトリ的なものを想像してしまうじゃないか。私は誤訳だと思うねぇ、このタイトル。ウィーナーは「人間の非人間的な利用」に抗議したかったのだ。

|

|

さて、いろいろと挙げてきたけど、これらの本を取り上げたのは、以前、Contenporary Files (Contemporary Files #20070110 チューリングテスト)でも書いたように、「人間の外界からの刺激に対する反応っていうのが機械的になりつつある」んじゃないかという危惧があったから。もし最近の日本人にチューリングテストを課したら、実は「人間」と判断されないんじゃないかという危惧が。人間は機械じゃないと思いたい心情はわかるのだけれども、本当に機械と区別つかないくらい「人間らしい」人間だと胸を張って言えるのかと考えると、ね。「人間機械論」は実は奥深いものを持ってるのよ。

|

Updated : 2007/07/22

|